|

幕末 のバックアップ(No.40)

幕末とは、日本の歴史において幕府の政権の末期を指す用語である。普通、19世紀中盤の日本の情勢を指して呼称する。ここでは、1841年から1877年にかけての社会変革について解説する。

歴史上の流れ

|

| 人物 | 役職 | 処分 |

| 安島帯刀 | 水戸藩家老 | 切腹 |

| 鵜飼吉左衛門 | 水戸藩京都留守居役 | 斬罪 |

| 鵜飼幸吉 | 水戸藩京都留守居役助役 | 獄門 |

| 茅根伊予之介 | 水戸藩奥右筆 | 斬罪 |

| 頼三樹三郎 | 京都町儒者 | |

| 橋本左内 | 越前藩松平春嶽家臣 | |

| 吉田松陰 | 長州藩毛利敬親家臣 | |

| 飯泉喜内 | 三条実万家令 | |

| 梅田雲浜 | 元小浜藩士 | 獄中で病死 |

| 日下部伊三治 | 薩摩藩士 | |

| 信海 | 勤皇僧月照の弟 | |

| 小林 | 鷹司家諸太夫 | 獄中で病死(遠島の判決が下されていたが、伝馬町内で病死) |

| 中井数馬 | 与力 | 獄中で病死 |

| 藤井尚弼(但馬守) | 西園寺家家令 | 獄中で病死(脚気) |

| 近藤正慎 | 清水寺寺侍、月照の弟 | 獄中で自殺 |

| 一橋慶喜 | 一橋家当主 | 謹慎 |

| 松平春嶽 | 福井藩主 | |

| 伊達宗城 | 宇和島藩主 | |

| 山内容堂 | 土佐藩主 | |

| 川路聖謨 | 幕臣、江戸城西丸留守居 | 謹慎、隠居 |

| 大久保一翁 | 謹慎 | |

| 徳川斉昭 | 前水戸藩主 | 永蟄居 |

| 幕臣、作事奉行 | 永蟄居(永蟄居のさなか、自宅にて突然死亡。強いストレスによる衝動自殺説もある) | |

| 永井尚志 | 幕臣、軍艦奉行 | 永蟄居(桜田門外の変後に政務復帰) |

| 徳川慶篤 | 水戸藩主 | 御役御免(のちに復帰) |

| 平岡円四郎 | 一橋家家臣、慶喜小姓 | 甲府勤番への左遷。のちに江戸にて政務に復帰し、渋沢篤太夫(栄一)・渋沢誠一郎(喜作)の上司となる |

| 木村敬蔵( | 評定所組頭 | 甲府勤番への左遷。井伊直弼による裁決を批判したことで左遷。1862年に勘定奉行として復職し、幕府瓦解直前の1868年まで務めるが、それ以降の事績は不明 |

| 平山謙二郎( | 幕臣(旗本) | 甲府勤番への左遷 |

| 鵜殿鳩翁 | 幕臣、駿府奉行 | 隠居 |

| 板倉勝静 | 備中松山藩藩主 | 御役御免、桜田門外の変の翌年、政務に復帰 |

| 水戸藩勘定奉行 | 遠島 | |

| 大山格之介(綱良) | 薩摩藩士 | 国許永押込 |

| 池内大学 | 儒者 | 中追放。思想を井伊に危険視され自首すると、井伊により処罰を軽減される。これがもとで井伊への内通を疑われ、釈放から数年後に岡田以蔵により暗殺 |

| 三国大学 | 彦根藩士、儒者 | 中追放。井伊直弼の友人。近江国石山に逼塞。1862年(文久2年)に罪を許されて帰洛し、鷹司家の家令として明治まで生存 |

| 吉見左膳 | 宇和島藩家老 | 重追放 |

| 楢崎将作 | 医者、坂本龍馬室・おりょうの父 | 洛中洛外江戸構い(京都並びに江戸からの追放) |

| 中川宮朝彦親王(尊融入道親王) | 青蓮院門主 | 隠居・慎・永蟄居 |

| 鷹司政通 | 前関白 | 隠居・落飾・慎 |

| 近衛忠煕 | 左大臣、近衛忠房の父 | 辞官・落飾・慎 |

| 近衛忠房 | 権大納言 | 咎め無し |

| 鷹司輔煕 | 右大臣 | 辞官・落飾・慎 |

| 三条実万 | 前内大臣、三条実美の父 | 隠居・落飾・慎。自邸にて憤死 |

| 一条忠香 | 内大臣 | 慎十日 |

| 二条斉敬 | 権大納言 | |

| 久我建通 | 議奏・権大納言 | 慎五日 |

| 徳大寺公純 | 咎め無し | |

| 中山忠能 | 議奏・権大納言、睦仁親王(明治天皇)の外祖父 | |

| 裏松恭光 | 議奏・権中納言 | |

| 坊城俊克 | ||

| 正親町三条実愛 | 議奏加勢・権中納言 | 慎十日 |

| 広橋光成 | 武家伝奏・前権大納言 | 慎五日 |

| 万里小路正房 | 前権大納言 | 慎三十日 |

| 村岡局 | 近衛家老女 | |

| 東坊城聡長 | 前権大納言 | 永蟄居 |

| 大原重徳 | 非参議 | 自分慎 |

| 梁川星巌 | 勤王詩人 | 入牢前に自宅にてコレラで死亡。その死に様は「死(詩)に上手」と評された。代理として妻・紅蘭が逮捕され、取り調べを受けるが自身の潔白を証明し続け、これがもとで「証拠不十分」ということで釈放され、明治まで生存。 |

| 月照 | 勤王僧 | 捕縛を恐れ、錦江湾にて西郷吉之助(隆盛)と共に入水自殺。西郷は一時仮死状態に陥るも蘇生 |

| 山本貞一郎 | 浪人(旗本・近藤茂左衛門の陪臣で弟) | 逮捕前にコレラにて死去。&br()残された妻と子女3人は大獄に連座して「所払」の処分が下された*8 |

万延元年(1860年)3月、かつての同志を井伊の安政の大獄によって殺害され、怒りに燃えた関鉄之介・岡部三十郎・斎藤監物・鯉淵要人・

なお、井伊を襲撃した18人のうち、ほとんどが逮捕の上斬首されたか逃げる途中に観念して切腹、あるいは傷死し、わずかに海後磋磯之介と増子金八の2名が明治まで生存している。

桜田門外の変の現場にて直弼の護衛をしていた者のうち、死亡者は無罪、重傷者は遠島、軽傷者は切腹の判決が下され、さらに無傷で逃走した者*9たちは武士としての面目を保つ切腹すら許されず、斬首刑となった。そうした中で、彦根藩はおとりつぶしの危機を迎えていた。それは、直弼が自身の跡継ぎを指名せずに亡くなったためである。そればかりか、直弼は末期養子もとっていなかった。後継者不在という事態は、次男・直憲を次期藩主に建てることで一応の解決をみた。しかし、これですべての問題が解決したわけではなかった。

彦根藩の藩論は、直弼の敵を討つためにすぐにでも水戸との合戦を起こす過激派と、将軍の沙汰が下るまでは何もしないでいる穏健派の二者に割れていた。水戸藩の上層部は「浪士共が勝手にやったことだ」と桜田門外の変への関与を否定していたが、彦根藩からすれば「殿に恨みを持つ斉昭めが浪士共を焚きつけたに違いないのだ」としか考えられなかった。もし彦根藩と水戸藩が私闘を起こせば、徳川親藩が争うことで乱世の再来となり、欧米諸国がこの混乱に乗じて日本を植民地化しようとすることは容易に予想できた。だからこそ、そういった事態は何としても避けなければならなかった。そうして、将軍・徳川家茂が彦根藩に当てて「主君を失った今、憤懣やるかたないのは痛いほどよくわかる。しかし、私闘により我が国の治安が悪化し、欧米列強がそこに漬け込み、わが国が列強の植民地と化することは決してあってはならない。どうか耐えがたきことを耐え、忍び難きを忍んでほしい」とお触れを出し、将軍の下し置かれた命に逆らうわけにもいかず、振り上げた拳を卸すほかなかった。

この桜田門外の変からおよそ2年後、松平春嶽により安政の大獄で命を落とした者たちの復権や顕彰が実行された。また、南紀派には以下の処分が下された。

井伊直憲(彦根藩主、直弼嫡男):10万石減封

間部詮勝(越前鯖江藩主、老中):隠居謹慎、1万石減封

松平宗秀(丹後宮津藩主、京都所司代):罷免

石谷穆清(江戸城西丸留守居、幕臣):罷免、隠居

池田頼方(寄合肝煎、幕臣):罷免

久貝正典(大目付、幕臣):免職、隠居、2000石減封

小笠原長常(江戸北町奉行兼政事改革御用掛、幕臣):免職、隠居

長野主膳、宇津木六之丞(いずれも直弼の腹心):斬首

特に、長野と宇津木は変の直後は「テロを未然に防いだ功労者」としてもてはやされたにもかかわらず、変から2年後になって安政の大獄で命を落とした者たちの復権や顕彰が実行されたことでたちまち立場が逆転し、「安政の大獄の先導者」として掌を返されるように処断された。この処罰により、彦根藩は「先祖(井伊直政)代々徳川家に仕えてきた我らに対してこの仕打ちとは。もう徳川家を信用することはできない」と幕府に対して深い恨みを募らせ、戊辰戦争では新政府軍側について争うこととなった。トカゲのしっぽ切りのような処断方法により200年以来の譜代大名を失い、結果として自らの首を絞めることとなろうとは、この時幕府は一切予想しえなかったのである。

そうして、安政の大獄の処罰者側に回り、陰で動いていた人物もまた、尊王攘夷派からの「復讐」を受け、悲劇的な末路をたどっている。彼らは尊王攘夷派の恨みを買っており、尊王攘夷派は敵討ちの機会を虎視眈々と狙っていたのである。たとえば、

村山たかは土佐藩士数名に取り押さえられ首をはねられかけたものの、女性ということで殺害はされず、三条河原にて腰に縄を討たれ、「生き晒し」にされた*10。しかし、たかの一人息子・多田帯刀はたかの代わりに殺害され、梟首された。その後たかは釈放され、洛外一乗寺の金福寺で出家し、妙寿尼と名乗って息子の菩提を弔いながら明治まで生来たという…。

日本に開国を迫ったマシュー・ペリー。画像出典:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%9A%E3%83%AA%E3%83%BC

(左)堀田正睦。画像出典:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A0%80%E7%94%B0%E6%AD%A3%E7%9D%A6

(右)タウンゼント・ハリス。画像出典:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BF%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%82%BC%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%BB%E3%83%8F%E3%83%AA%E3%82%B9

(左1)安政の大獄を主導した井伊直弼。『南紀派』のリーダー的存在であった。 画像出典:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ii_Naosuke_Portrait_by_Ii_Naoyasu.jpg

(右1)安政の大獄で処刑された吉田松陰。 画像出典:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Yoshida_Shoin2.jpg

(左2)強硬な鎖国論を唱えた水戸藩主・徳川斉昭。安政の大獄において謹慎を申し付けられた。 画像出典:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%B3%E5%B7%9D%E6%96%89%E6%98%AD

(右2)一橋慶喜。英邁な頭脳を持ち、将軍職に就任することを期待されたが安政の大獄により、親子もろとも謹慎となる。 画像出典:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%B3%E5%B7%9D%E6%85%B6%E5%96%9C

桜田門外の変の様子を描いた錦絵。明治期の絵師・月岡芳年の作品。画像出典:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fallen_Blossoms_in_the_Snow_LACMA_M.84.31.48a-c.jpg?uselang=ja

中盤戦

老中の安藤信正(磐城

婚礼は後に滞りなく行われ、和宮と家茂の結婚期間は家茂の夭折により短いものとなってしまったが、仲睦まじい夫婦であったという。なお、過激派を先導した首魁の大橋

(左)公武合体政策を推し進めた安藤信正。 画像出典:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%89%E8%97%A4%E4%BF%A1%E6%AD%A3

(右)安藤信正暗殺を計画した大橋訥庵。 画像出典:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%89%E8%97%A4%E4%BF%A1%E6%AD%A3

1862年、勅使・大原重徳の協力を得て「文久の改革」に着手していた国父*13・島津久光は、公武合体策推進のため、上洛する手はずを整えた。これを倒幕運動の好機ととらえた薩摩藩の過激な攘夷派・有馬新七らが討幕のため挙兵を企て、この知らせが久光の耳に入る。これを快く思わなかった久光は、大山格之介(綱良)や奈良原喜左衛門をして過激派を京都寺田屋にて鎮撫せしめた。当初、鎮撫使は有馬たちの命を奪うつもりはなく、あくまでも彼らを説得して投降させるつもりであったが、過激派は頑として説得に応じず、やむなく乱闘となった。結果として有馬らは寺田屋で壮絶な最期を遂げ*14多くの薩摩藩出身の過激派が京から追放された(寺田屋事件)。

この中には、後に海軍大将となる西郷信吾(

ここに、久光の公武合体策推進の障害物は排除された。

同年9月には、横浜の生麦村にて久光の行列を横切ったイギリス人・リチャードソンが、お供の有村俊斎(のちの海江田信義)・奈良原喜左衛門(この事件の直後、突然死亡。事件を重く見た藩の命による自害とも、病死ともいわれる)に斬殺された。生麦事件である。両国は交渉を行ったが、イギリスの希望した賠償金を薩摩藩が支払い拒否したため、「よろしい、ならば戦争だ」とばかりに薩英戦争という最悪の事態にまで発展してしまった。

戦闘は引き分けに終わったものの、薩摩藩側に甚大な被害を出したこの戦争は、薩摩藩に攘夷の無力さを知らしめることとなった。しかし、この戦争は薩摩藩にとってマイナスな面ばかりというわけでもなかった。少年漫画のお約束の「殴り合いのケンカの後に親友となる」ように、イギリスは薩摩藩の討幕の良きパートナーとなったのである。

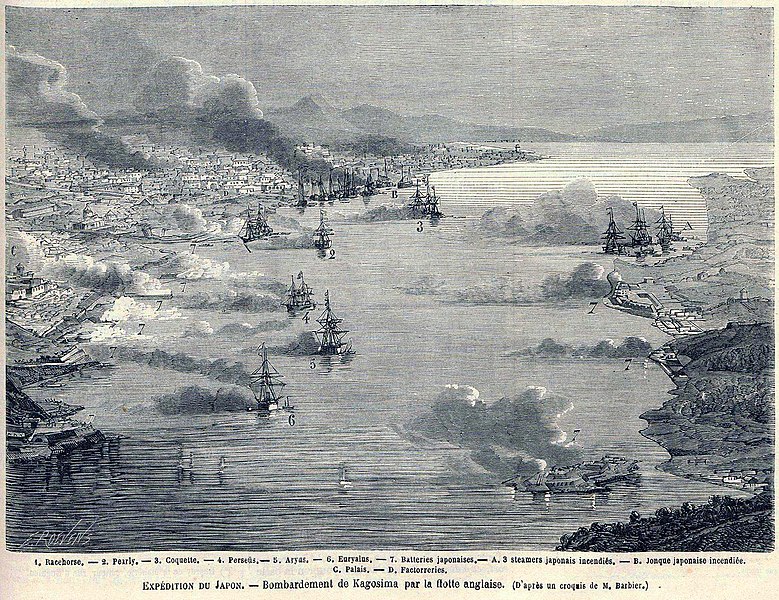

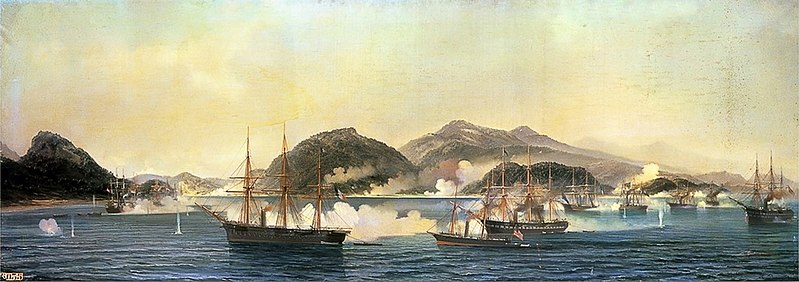

画像出典:(上)https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%9F%E9%BA%A6%E4%BA%8B%E4%BB%B6 生麦事件を描いた錦絵。明治時代に作成された。駕篭から降りるはずのない島地久光が駕篭を降りて外国人を斬ろうとしているなど、やや誇張がみられる。(下)https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%96%A9%E8%8B%B1%E6%88%A6%E4%BA%89

生麦事件を描いた錦絵。明治時代に作成された。駕篭から降りるはずのない島地久光が駕篭を降りて外国人を斬ろうとしているなど、やや誇張がみられる。(下)https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%96%A9%E8%8B%B1%E6%88%A6%E4%BA%89 イギリス艦隊と薩摩砲台の戦闘を描いた図。

イギリス艦隊と薩摩砲台の戦闘を描いた図。

これと時を同じくして、長州藩が関門海峡を通る外国船を攻撃する。朝廷内では内紛が生じ、会津と薩摩は朝廷から「過激思想」とされた尊皇攘夷思想の持ち主の公卿、例えば三条実美や

画像出典:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E6%9D%A1%E5%AE%9F%E7%BE%8E 三条実美の和装の写真。

三条実美の和装の写真。

その一方で、イギリスのロスチャイルド系ユダヤ財閥の一つジャーディン・マセソン商会の長崎代理店グラバー商会を営み、日本と主に生糸や茶の輸出を中心に取引を行っていたトーマス・グラバーが、長崎を拠点として佐幕派・倒幕派問わずに近代の武器や弾薬の販売を行うようになる。

桜田門外の変以降、京都では過激な尊王攘夷派により、外国人や幕府の役人が暗殺されるテロや尊王攘夷派の内ゲバが相次いでいた。ハリスの秘書兼通訳であったヘンリー・ヒュースケンは尊王攘夷過激派に斬殺され、駐日総領事のラザフォード・オールコックはイギリス公使館にて攘夷派浪士14名に襲撃されるが、同行者のローレンス・オリファントの必死の抵抗*15により一命を取り留めている(東禅寺事件)。テロの魔の手は公家にも及び、公武合体を推し進めていた公家・岩倉具視は久坂玄瑞(長州)や武市瑞山(土佐)あどの過激派から命を狙われることとなり、当面の間、朝廷への出仕を取りやめて洛外の岩倉村に蟄居している*16。

テロや内ゲバが激化する中で、土佐藩の岡田以蔵*17や薩摩の田中新兵衛*18・中村半次郎(桐野利秋)*19、肥後の河上彦斎*20の4人は「幕末4大人斬り」として歴史にその名を知らしめた。

さらに、過激な尊王攘夷派による蜂起が各地で相次いでいた。1863年10月には福岡藩士・平野國臣が生野にて挙兵し、この放棄の1か月前には大和にて土佐藩士・吉村寅太郎や中山忠光*21が挙兵したが、いずれも鎮圧された。

水戸では、尊王攘夷派と攘夷反対派で藩論が二分化され、水戸藩の革新派であった尊王攘夷派は「天狗党」と蔑まれ、攘夷反対派は「諸生党」と呼ばれた。朝廷より攘夷の勅が出されながら無策を続ける幕府に憤った藤田小四郎や武田耕雲斎など60人余りが集結して筑波山にて挙兵する。天狗党の乱である。この騒乱は水戸藩の藩政抗争の末に北関東や北陸を巻き込んで拡大した。小四郎らは一橋慶喜が援軍を出してくれることを期待して戦闘を続行したが、次第に戦局は悪化し、小四郎や耕雲斎らは越前敦賀にて投降し、加賀藩に捕縛されたのち斬首された。

京都では、一連の事件から少し前に清河八郎が各地から浪人を集め「浪士組」を結成する。彼らを集めた目的は、「将軍を警護するための集団である」とされており、当時のメンバーには近藤勇や土方歳三、沖田総司、芹沢鴨、山岡鉄舟などがいた。

しかし、清河の真の狙いは、尊王攘夷派として関東に行き、外国人を一人残らず抹殺することであった。清河に騙されていたことに気が付いた芹沢や近藤、土方は京に残留し、会津藩預かりのもと「新選組」を発足させる。なお、清河は尊王攘夷派としての過激な行動を幕府にマークされており、江戸にもどってからひと月あまりのち、かつての同志で幕臣となっていた佐々木只三郎*22に殺害された。

新選組が発足してのち、初代局長には芹沢鴨が就任したが、同志の新見錦や平山五郎を引き連れ、局長の権威を濫用して遊郭の代金を踏み倒したり、新選組に対して資金の提供を拒否した庄屋を砲撃したりするなどの粗暴な行動が目立ったため、新選組の評判が落ちることを危惧した会津藩主・松平容保の命を受けた近藤勇に暗殺され、以降は近藤が局長として新選組を率いていく。

元治元年6月(1864年7月)、新選組は会津藩の命を受け、京に潜伏していた吉田稔麿や北添佶磨などの長州・土佐藩士の集合場所であった宿屋の池田屋を襲撃する事件が発生する。池田屋事件である。

これは、池田谷に集まっていた長州・土佐藩士が練っていた「孝明天皇を拉致して京に火を放ち、幕臣を皆殺しにする」という計画を未然に阻止することとなった。余談だが、この会合には桂小五郎も参加する予定であった。しかし、待ち合わせ時間より早く目的地に到着したため、時間をつぶすために池田屋から離れた場所を散歩していたため、事件に巻き込まれずに済んだのである。

この池田屋事件で同志を失い、巻き返しを図った長州藩と会津・薩摩藩が御所周辺で衝突する。禁門の変である。この時、長州は孝明天皇の身柄を確保し、主導権を握ろうとしたことにより、朝敵とみなされた。これが第一次長州征伐のきっかけとなったのである。長州藩家老の福原越後・益田

後半戦

長州はかつて関門海峡にて外国船を砲撃した報復として、英仏蘭米の攻撃を受け、敗北する(下関戦争)。

画像出典: https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%95%E6%9C%AB 下関戦争を描いた絵画。

下関戦争を描いた絵画。

ここに長州も、当時最強の兵器を前にした攘夷の無力さを痛感したのである。さらに、幕府は勅命を受け、長州勢を惨敗へと追いやった(第一次長州征伐)。

巻き返しを狙った長州は桂小五郎(木戸孝允)を代表に立て、1865年(慶応元年)、土佐脱藩浪士の坂本龍馬・中岡慎太郎の仲立ちを得て、宿敵であった西郷吉之助(隆盛)を代表とする薩摩藩と軍事同盟を結ぶ(薩長連合)。この軍事同盟は、薩摩のコメ不足と、長州の武器不足を解消するという、ギブアンドテイクの関係であった。

薩長連合の噂を耳にした幕府は、「今度ばかりは許さん」とばかりに長州を完全に叩き潰さんとするために再び長州征伐に乗り出すが、すでに長州と同盟を結んでいた薩摩藩は、幕府の出兵の命に応じず、返事をのらりくらりと先延ばしにするばかりで、薩摩を味方につけさせることを諦めて幕府軍は兵を動かすが、高杉晋作による私兵ゲリラ「奇兵隊」により小倉城を奪われ、さらに大村益次郎の近代的戦法になすすべなく敗れ去る。悪い時に悪いことは重なるもので、将軍家茂が陣中で急な病に倒れ、弱冠21歳で逝去する。こうして、幕府による第二次長州征伐は敗北に終わったのである。

竜馬は、海援隊の前身である亀山社中を結成していた頃からグラバーと親交があり、彼の手引きでグラバー商会と薩長は積極的な貿易を行い、薩長は戦闘に必要な兵器を蓄え、幕府との全面戦争の準備を整えていた。

慶応2年12月(1867年1月)、一橋慶喜が将軍に就任し「徳川慶喜」を名乗る。これとほぼ同じ時期に孝明天皇が崩御した(岩倉具視による暗殺説アリ)。こうして、幕府はシンパであった孝明天皇の崩御により強大な後ろ盾を失うこととなったのである。薩長が睦仁親王(明治天皇)からの「討幕の密勅」*24を得ようとする最中、機を見るに敏な慶喜は慶応3年10月(1867年11月)、天皇に政権を返上する。大政奉還である。これは、慶喜が先手を打つことで、薩長などの討幕派が、幕府を滅亡させる大義名分を消滅させるものであった。

画像出典:薩長連合のため奔走した坂本龍馬と中岡慎太郎。いずれもhttps://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9D%82%E6%9C%AC%E9%BE%8D%E9%A6%AC

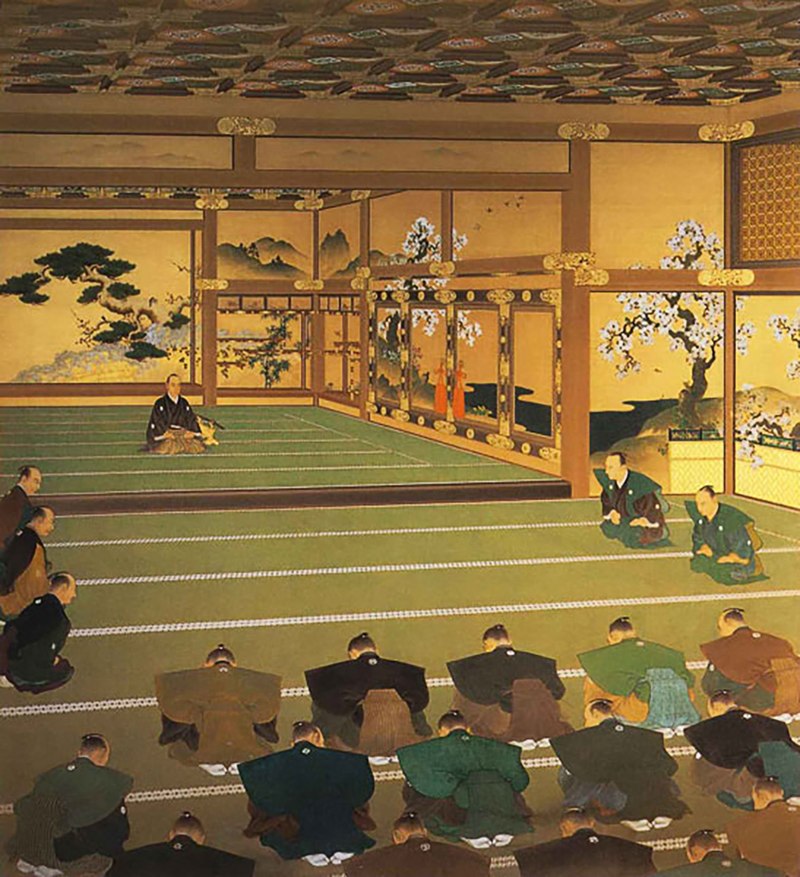

画像出典: https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%95%E6%9C%AB 「大政奉還」の図。

「大政奉還」の図。

ここをもって、事実上江戸幕府は終了することとなった。

慶喜は、一旦は政権を皇室に返上したが、腹の中では「皇室に海外事情に通じた者は皆無に等しく、そもそも親王が幼すぎる。皇室が『政務にもう一度おつきください』と俺に泣きついてくるはずだ。そうしたら、再び俺の天下だ」と楽観的に考えていたのである。事実、当時の慶喜が欧米の外交官に宛てた書簡に「外交の手続きは引き続き私が行います」と記している。

大政奉還の一か月後、龍馬と中岡が京都近江屋で新政府の政治方針について語らっていたところ、自らを「十津川郷士」(龍馬と親交が深かったとされる)と名乗る3人の武士たちの襲撃を受ける。龍馬は頭部を斬られて即死し、中岡は体中を斬られて重傷を負い、2日後に死亡した。龍馬を襲った武士は、京都見廻組の佐々木只三郎、今井信郎、渡邊篤であるとされている。佐々木は戊辰戦争で戦死したが、今井や渡辺は明治まで生存しており、いずれも龍馬の暗殺について証言している。

龍馬暗殺のおよそ一か月後に(1868年1月)に薩長は宮中で「王政復古の大号令」を発表させ、新政府樹立を宣言した。同日、

「王政復古の大号令」により長州藩主毛利敬親・毛利元徳(広封)父子や、有栖川宮熾仁親王・中山忠能・三条実美・岩倉具視ら全ての討幕派・尊攘派公卿が復権することとなった。

この一連の措置に、割を食った者が2人いた。まずは公武合体派であった中川宮朝彦親王である。朝彦親王は、京都守護職を務める会津藩主松平容保やかつて会津藩と友好関係にあった薩摩藩と手を結び、急進的な倒幕と攘夷決行を唱える長州派公卿と長州藩を京から排除しようとした経歴があったのだ。これにより朝彦親王は、今回も徳川慶喜に密使を送っていたというかどで官位をはく奪され、広島藩に身柄を預けられた。

次に、土佐前藩主・山内容堂である。容堂は「幼冲の天子様をまつりあげ、

慶応4年(1868年)3月、践祚して睦仁親王改め明治天皇は京都御所で「五箇条の御誓文」を宣布した。その誓文には、「広く民意を取り入れ、何度も会議を重ねてから事項を決定する」という新しい政治方針が盛り込まれていた。

そして、当てが外れた慶喜は、大いに怒った!

西郷は「戦をしたくなかとなら、したくなるように差し向ければ良かど」と部下の益満休之助を代表として、あらかじめ手を回していた反幕府派の浪人達に、江戸だけでなく関東一帯で騒動を起こさせて幕府軍を挑発した。これに怒った庄内藩が薩摩藩邸を焼き討ちにした。この知らせが慶喜に届けられると、慶喜は新政府軍との戦争に踏み切った。

菊は芽が出る 葵は枯れる

慶応4年1月(1868年1月)、鳥羽伏見の戦いを機に新政府軍と旧幕府軍との「戊辰戦争」が勃発。当初は兵力の上では幕府側が有利であったが、新政府軍は有栖川宮熾仁親王を東征大総督に、仁和寺宮嘉彰親王を征討大将軍にそれぞれ任じ*26、岩倉具視の発案で「錦の御旗」を掲げる。これは、新政府軍を「官軍」とすることで、旧幕府軍が自動的に「賊軍」となってしまい、戦意を喪失させることとなった。この戦いで新政府軍は旧幕府軍に勝利。そのまま江戸に軍を進めていった。

その頃、相楽総三は西郷吉之助や岩倉具視の支援を得て、赤報隊を結成する。相楽は新政府の許可のもとに幕政に不満を持っていた民衆に「年貢の半減」を約束して民衆の支持を得た。しかし、新政府軍は「年貢の半減など実際には到底不可能で、それは相楽が勝手に触れ回ったことにすぎない」とこれを撤回し、言うに事欠いて相楽に「偽官軍」の汚名を着せて逮捕した後、斬首に処した。この赤報隊にはかつて清水次郎長のライバルであった侠客・

同年4月、慶喜は松平容保や板倉

陸軍総裁の勝海舟は慶喜の助命の嘆願や江戸城の開城のため、指揮官の西郷に面会を求めた。当初西郷はこれを拒絶したが、勝の名代として出向いた山岡鉄舟の「あなたはもし、亡き斉彬様の頸を刎ねて幕府に差し出せと命ぜられたら、はいそうですかと納得して実行できるのですか?」という説得を受け、勝に面会し、勝の提示した条件をすべて承認。こうして、江戸が戦火に巻き込まれることは回避された。

徳川家の存続や慶喜の助命を訴えたのは勝だけではなかった。和宮(旧徳川家茂夫人。青蓮院宮)や天璋院篤姫(徳川家定の妻で、島津家分家の出身。斉彬の養女)なども尽力し、さらには、英国公使のハリー・パークスは戦火の拡大により横浜の居留地の消失を恐れ、西郷に江戸城無血開城を要請したのであった。

そののち、徳川家の旗本や御家人が天野八郎を隊長にまつりあげ、市中の治安維持を目的に「彰義隊」を結成した。しかし、この彰義隊には新政府軍に恨みを持つ若い幕臣が所属しており、新政府軍との紛争が絶えなかった。この事態を重く見た新政府は、西郷に代わって江戸に赴任した大村益次郎(村田蔵六)の指揮の下、5月に寛永寺に篭る彰義隊を攻撃し壊滅させた。隊長の天野八郎は政府軍に逮捕され、苛烈な拷問を受け、明治改元のおよそ2ヶ月後に牢内で病死した。この直後に、榎本武揚は江戸湾の軍艦8隻を率いて北へ逃亡し、大鳥圭介ら陸軍部隊も江戸を離れ、宇都宮城を陥落させるなど新政府軍と関東各地で交戦した。

東北地方および越後の諸藩は「奥羽越列藩同盟」を結成し、新政府軍に抵抗を続けた。しかし、ほとんどが徐々に新政府軍に降伏していったことで内部崩壊し、越後長岡藩では河合継之助がガトリング法を用いて奮戦し、会津藩は白虎隊などの少年兵の集団や、中野竹子率いる婦女隊などを結成して最後まで戦い続けたが、いずれも衆寡敵せず敗れ去った。特に会津藩での戦闘は酸鼻を極めるものであった。陸軍大将の柴五郎は少年時代に会津戦争を経験しており、戦闘中とはいえ、目に余る政府軍の蛮行を目にしているのである。青年期まで、五郎は薩長に恨みを抱き続け、後に西郷や大久保利通が非業の死を遂げた際も「ざまあみろ」という感情を抱いていたという。この柴の証言は福島県における幕末史を語る上で貴重な資料となっている。

同年9月には「明治」と改元し、「江戸」を「東京」に改めて奠都がなされた。

明治2年(1869年)、箱館において旧幕府残党を率いる榎本武揚は大鳥圭介や旧新選組副長の土方歳三、沢太郎左衛門、永井

そして明治へ…

ここに、日本は天皇を主権に祭り上げた近代国家としてのスタートを切り始めた。

まずは軍備に重きをおき、長州の大村益次郎と山縣有朋は陸軍制度の雛形を作成する。この際大村は「剣術ちゅうものはこれからの近代的戦争で全く役に立たん。銃火器こそが重要な地位を占めるのです」と発言したため、保守派からの恨みを買い、1869年(明治2年)9月に

次に中央集権化のため版籍奉還を行うが、国の政治方針と藩体制が大きく解離する状況を改善するため、廃藩置県に踏み切る。

ほとんどの藩はこの廃藩置県を歓迎した。廃藩置県が行われた1871年(明治4年)当時はまだ戊辰戦争の影響が色濃く残り、藩の資金を戦費として費やした結果、藩の運営が限界を迎え、南部藩など倒産した藩もあったのである。

また、当時の藩主はほとんどが江戸で育っているため、東京に移住させられるということは、いわば実家に帰るようなものであった。ただし、薩摩藩国父の島津久光はこの廃藩置県に反対し、決行された日の夜には、大量に花火を打ち上げて憂さ晴らししたという。

次に地租改正を発令して、租税制度を年貢から現金払いとすることで税の徴収をより確実なものとし、富国強兵を目指し殖産興業や兵役制度の制定に一層の力を注いだ。しかし、急進的な政策が民衆の不満を呼び、時には暴動も発生した。そうした暴動に対して、政府は軍を動員して鎮圧することで、事態の収拾を図った。

やがて、新政府は不平等条約改正のため岩倉具視や大久保利通、木戸孝允らを欧米諸国に派遣して、欧米の視察を行わせる。条約改正は失敗したものの、のちに政府の制度において参考となる多くの事物を学ぶことができた。その間、「留守政府」の西郷隆盛らは学制などを定め、政府を順調に運営していた。

木戸たちが日本に戻ってくると、江華島事件(朝鮮西岸海域を測量中の日本の戦艦が効果等の砲台と突撃した事件。朝鮮にとって不平等な条項が盛り込まれた「日朝修好条規」が締結されるきっかけとなった)に端を発する「征韓論」論争が持ち上がり、政府の内部対立が深まったことで西郷は政府に失望し、鹿児島に帰ってしまう。これに連座して、板垣退助や後藤象二郎、江藤新平らも政府を去り、後に彼らは「民撰議院設立建白書」を政府に提出して、自由民権運動の幕開けを迎える。

そうして、戊辰戦争後に職にあぶれた士族も徐々に新政府への不満を高め、戊辰戦争から数年は政府から支給された秩禄が廃止されたところでフラストレーションがたまり、1876年の廃刀令で怒りを爆発させる。

1876年に前原一誠*27が起こした萩の乱や、過激派尊王組織である敬神党やそのリーダーである大田黒知雄が起こした秋月の乱はその廃刀令に対して真っ向から抵抗するものであったが、西洋の新兵器を大量に使用した政府軍に、戦国時代後期の装備で戦うのでは到底勝ち目がなかった。

なお、これより2年前には佐賀藩出身の司法卿・江藤新平が、政府の政治方針に絶望して北海道開拓使の島義勇と共に勃発させた佐賀の乱がある。

このとき、江藤は鹿児島に帰っていた西郷に援軍を要請するも拒否され、失意のまま反乱を起こすが、逮捕されたその日のうちに裁判が行われ、翌日斬首と決まった。その裁判は、江藤の申し開きを一切許さないものであったという。

西郷は帰郷してのち、県令の大山綱良*28の援助を得て「私学校」を設立し、困窮する若い士族に勉学や農作業を教えるなどして救済していた。この私学校には、かつて西郷の部下として働き、政府では陸軍少将を務めた桐野利秋や桐野のいとこにあたる別府晋介、桐野と同じく西郷の部下であった篠原国幹も参加している。

鹿児島は私学校により、独立国家のような体制となっていた。事態を重く見た大久保利通は警視総監・川路利良に命じて私学校の監視を行わせる。そうして川路は、自らの部下である中原尚雄をスパイとして私学校に入学させる。

ほどなくして中原の正体が露見し、私学校の幹部から拷問を受けた中原が西郷の暗殺計画について口を割ると、激高した私学校の生徒らは桐野の制止も振り切って政府の弾薬庫を襲撃した。こうして、私学校は政府に対する反乱組織と完全に位置付けられてしまったのである。

西郷は観念して「おまんさあらの体は、この

当初は西郷軍が優勢であったが、谷干城が守備する熊本城戦を境に敗色が徐々に濃くなり、ついに城山に追い詰められた。西郷が洞窟から出たところ、西郷の腹部と脚を銃弾が貫く。死を悟った西郷は別府晋介を呼びつけ、「晋どん、もうここらで良か」と首をはねさせた。西郷以外にも桐野や別府、篠原などが戦死し、西郷軍はほとんどが全滅した*29。

1877年9月、西郷の死をもって西南戦争は終結した。その8か月後には大久保利通が東京・四ツ谷の紀尾井坂で石川県士族・島田一郎らに暗殺される事件が発生する。島田ら襲撃犯は逮捕されたのち、皆処刑された。

これらの事件を経て、政府に不満を抱く士族のほとんどは、武力によって政府に抵抗することは不可能であると悟った。そうして、自由民権運動がいよいよ盛り上がりを見せていくのである。

幕末に関する用語

攘夷…日本から夷狄、つまり外国人を武力で打ち

尊王…天皇の権威を尊ぶこと。

天誅…本来は天の裁きという意味だが、人斬りが横行した幕末では「オレが天に代わって貴様に裁きを下すのだ」と自身の殺害行為を正当化する目的で用いられた。

鎖国…外国との国交を絶つこと。

開国…外国と国交を結び、通商を行うこと。

公武合体…皇室(公)と諸藩や幕府(武)を結びつけて、幕藩体制を再編し強化すること。和宮と徳川家茂の婚礼や、島津久光による文久の改革はこの公武合体の一環の政策である。

朱子学…儒学の一派で、年功序列を特に重んじる学派。この思想は江戸幕府にとっては藩を統制するには不可欠であったが、有事の際には融通がきかないという難点がある。

陽明学…善意から行動を起こすのであれば、何事もためらわずにおやりなさい、という教えを持つ儒学の一派である。こちらは、有事の際には柔軟に物事にあたることができる。

草莽…民間にあって地位を求めず、国家的危機の際に国家への忠誠心に基づく行動に出る人。

国際情勢

この頃、欧米諸国は帝国主義時代に突入していた。

ロシア帝国(ロマノフ朝)は南下政策を掲げ、日本に国交の樹立と通商を求めていた。

一方、イギリス(ビクトリア朝)はロシアを牽制し、香港やインドを植民地とした今、日本を虎視眈々と狙っていた。

しかし、結局のところ開国のスタートを切り、漁夫の利を得たのはアメリカであった。

幕府はフランスに協力を要請し、薩摩や長州はイギリスに協力を要請した。かつては両藩はイギリスとは敵対関係にあったが、両藩の熱心な交渉に応じて協力関係を築くこととなった。

当時のイギリスとフランスは対立状態にあったため、この対立構造は、ある意味でフランスとイギリスの代理戦争であると言えなくもない。アメリカで南北戦争が終結すると、有り余った武器が日本へ流出し、薩摩や長州などの倒幕派の藩が余った武器を買い上げていたため、戊辰戦争では旧幕府軍を圧倒することができた。なお、戊辰戦争の際、奥羽越列藩同盟はプロイセン(ドイツ)に協力を要請していたという。

戊辰戦争の最中、欧米諸国からの援助を各勢力が受けていたことで、日本がそれぞれの国から内政干渉を受け、分断されて植民地化される危険性は十分にあったが、戦争の終結が早かったことで、欧米諸国のそうした計画は頓挫したのである。

幕末年表

ここには、1853年のペリー来航から1878年の大久保利通暗殺にかけての年表を記載した。前章では述べられなかった出来事についても記載。

| 西暦 | 年号 | 出来事 |

| 1853年 | 嘉永6年 | マシュー・ペリーがフィルモア大統領の国書を携えて浦賀に来航 |

| ロシアのエフィム・プチャーチンが長崎に来航 | ||

| 1854年 | 嘉永7年/安政元年 | 日米和親条約調印。下田・箱館の開港。 |

| 日英和親条約調印。長崎・箱館の開港 | ||

| 安政東海地震 | ||

| 安政南海地震 | ||

| 1855年 | 安政2年 | 安政江戸地震。徳川斉昭の腹心の藤田東湖・戸田忠太夫が圧死 |

| 日露和親条約 | ||

| 1856年 | 安政3年 | アメリカ領事タウンゼント・ハリスが下田に着任 |

| 日蘭和親条約 | ||

| 1857年 | 安政3年 | ハリス襲撃事件(未遂) |

| 1858年 | 安政5年 | 南紀派の井伊直弼、大老就任 |

| 日米修好通商条約調印。神奈川・長崎・新潟・兵庫の開港。孝明天皇が激怒し、睦人親王に譲位を表明(堀田正睦のとりなしで撤回) | ||

| 薩摩藩主・島津斉彬が急死。コレラ説が有力 | ||

| 1858年~1859年 | 安政5年~安政6年 | 安政の大獄。吉田松陰・橋本左内ら死罪。松平春嶽・山内容堂・徳川斉昭・一橋慶喜らは謹慎処分 |

| 1859年 | 安政6年 | ロシア海軍軍人殺害事件 |

| 安政の大獄の余波が薩摩にも及び、西郷吉之助(隆盛)が勤皇僧・月照とともに錦江湾で入水(西郷は蘇生したが、月照は死亡。のちに西郷は幕府の捜査の目をごまかすため死亡が偽装され、奄美大島に流される) | ||

| 1860年 | 安政7年/万延元年 | 幕府が咸臨丸で遣米使節を派遣。勝海舟・福沢諭吉・中浜万次郎などが乗船 |

| 桜田門外の変 | ||

| 日本人通訳・小林伝吉が殺害される | ||

| 幕府、五品江戸廻送令を発布し物価高騰抑制を試みる | ||

| 前水戸藩主・徳川斉昭亡くなる | ||

| 1861年 | 万延2年/文久元年 | ロシア軍艦による対馬芋崎の占領事件(ポサドニック号事件)。小栗忠順とピリレフによる交渉 |

| 駐日アメリカ総領事館の通弁官・ヒュースケンが暗殺される | ||

| 第一次東禅寺事件。水戸藩の過激派浪人による東禅寺逗留中のオールコック(英領事)を襲撃 | ||

| 1862年 | 文久2年 | 徳川家茂、和宮親子内親王と婚姻 |

| 文久遣欧使節。正使・竹内保徳や副使・松平康直を派遣。柴田剛中、福地源一郎(桜痴)、福沢諭吉、松木弘安(寺島宗則)、箕作秋坪らが随行 | ||

| 坂下門外の変。水戸藩過激派による老中・安藤信正襲撃事件。信正は背中の負傷がもとで失脚 | ||

| 寺田屋事件。島津久光が派遣した鎮撫使と過激派・有馬新七らが乱闘 | ||

| 第二次東禅寺事件 | ||

| 生麦事件。島津久光の行列を横切ったイギリス人・リチャードソンをお供の藩士が斬殺 | ||

| 高杉晋作、伊藤俊輔(博文)、志道聞多(井上馨)らによる英国公使館焼き討ち事件 | ||

| 文久の改革。将軍後見職に一橋慶喜、政事総裁職に松平春嶽が就任 | ||

| 文久の改革。蕃書調所を洋書調所と改める | ||

| 文久の改革。幕府陸軍の設置や三兵戦術を導入 | ||

| 文久の改革。千歳丸を清に派遣 | ||

| 対馬藩家老・佐須伊織が42名の過激尊攘派により暗殺 | ||

| 江州石部事件。「石部宿の惨劇」。岡田以蔵らにより京都町奉行所の役人・渡辺金三郎らが殺害される | ||

| 1863年 | 文久3年 | 薩英戦争。戦闘は五分五分の引き分けに終わり、これ以降薩摩とイギリスは友好関係に転じる |

| 八月十八日の政変。三条実美らの七卿落ち | ||

| 生野の変。福岡藩士・平野国臣が挙兵 | ||

| 天誅組の変。土佐藩士・吉村寅太郎が挙兵 | ||

| 井土ヶ谷事件。陸軍少尉アンリ・カミュが浪士数名に殺害される | ||

| 1864年 | 文久4年/元治元年 | 水戸天狗党の乱。藤田東湖の遺児・藤田小四郎らが挙兵 |

| 池田屋事件。新選組による土佐・長州藩の不逞浪士暴発の抑制。桂小五郎(木戸孝允)は池田屋に予定より早く到着し、散歩に出かけていたため難を逃れる | ||

| 禁門の変 | ||

| 四国連合艦隊下関砲撃事件 | ||

| 第一次長州征伐 | ||

| 1866年 | 慶応2年 | 土佐脱藩浪士の坂本龍馬・中岡慎太郎の斡旋により薩長同盟締結 |

| 第二次長州征伐 | ||

| 徳川家茂、第二次長州征伐の陣中にて急死。死因は脚気とされる | ||

| 徳川慶喜、征夷大将軍に就任 | ||

| 1867年 | 慶応3年 | 孝明天皇崩御。睦仁親王(明治天皇)践祚 |

| 徳川昭武(慶喜の異母弟)、パリ万博のため渋沢栄一らとともに出発 | ||

| アーネスト・サトウ襲撃事件。徳川慶喜に面会後、停泊中の宿に襲撃を受けるが護衛の武士がこれを撃退 | ||

| 赤松小三郎暗殺事件 | ||

| 徳川慶喜による大政奉還の宣言 | ||

| 坂本龍馬・中岡慎太郎が近江屋にて襲撃を受ける。龍馬は即死、中岡は二日後に死亡 | ||

| 油小路の変。この事件に先立ち、首魁の伊藤甲子太郎が殺害されたことで御陵衛士が決起し、新選組と争うが壊滅 | ||

| 小御所会議。徳川慶喜に辞官納地を命じる「王政復古の大号令」が発令 | ||

| 1868年 | 慶応4年/明治元年 | 神戸事件。備前藩の兵士が隊列を横切ったフランス人水兵を銃撃 |

| 五箇条の御誓文。由利公正起案、福岡孝弟修正による | ||

| 五榜の掲示。徳川幕府の禁令をそのまま継承 | ||

| 神仏分離令 | ||

| 府藩県三治制 | ||

| 「明治」に改元 | ||

| 1868年~1869年 | 慶応4年/明治元年~明治2年 | 戊辰戦争 |

| 慶応4年1月 | 鳥羽・伏見の戦い。徳川慶喜、大阪まで逃走 | |

| 慶応4年3月 | 甲州勝沼の戦い。近藤勇斬首 | |

| ハリー・パークス襲撃事件 | ||

| 慶応4年閏3月 | 西郷吉之助と勝海舟による江戸城無血開城会談 | |

| 慶応4年閏4月 | 会津戦争。白虎隊。婦女隊の悲劇。 | |

| 慶応4年5月 | 北越戦争 | |

| 慶応4年5月 | 上野戦争。天野八郎らの激しい抵抗 | |

| 慶応4年7月 | 秋田戦争 | |

| 明治元年10月 | 箱館戦争。榎本武揚・大鳥圭介らの降伏をもって戊辰戦争終結。 | |

| 1869年 | 明治2年 | 東京奠都*30 |

| 版籍奉還 | ||

| 蝦夷から北海道に改称 | ||

| 太政官制発足(二官六省)。太政大臣に三条実美が就任 | ||

| 浦上二番崩れ。最後のキリスト教徒弾圧事件 | ||

| 大村益次郎、守旧派の襲撃を受けて2か月後に死去*31 | ||

| 1870年 | 明治3年 | 大教宣布。神道を国教として正式に定めた |

| 1871年 | 明治4年 | 廃藩置県 |

| 日清修好条規締結 | ||

| 岩倉具視、伊藤博文、山口尚芳、大久保利通、木戸孝允ら「岩倉使節団」の派遣 | ||

| 郵便制度施行 | ||

| 1872年 | 明治5年 | 田畑永代売買禁止令廃止 |

| 学制公布 | ||

| 新橋から横浜間に日本初の鉄道が開通 | ||

| 琉球王国が琉球藩となる。これに伴い、琉球国王の尚泰の肩書は「藩王」となる | ||

| 1873年 | 明治6年 | 太陽暦採用 |

| 徴兵令公布*32 | ||

| 明治2年の浦上二番崩れに対する欧米列強からの強い批判を基に、五榜の掲示の撤廃。これによりキリスト教が解禁 | ||

| 地租改正*33 | ||

| 明治六年政変。「征韓論争」。西郷隆盛ら政府を辞す | ||

| 1874年 | 明治7年 | 板垣退助が下野し、後藤象二郎・由利公正・ |

| 台湾出兵 | ||

| 西郷隆盛、士族の救済施設「私学校」を設立 | ||

| 江藤新平、佐賀の乱を起こす。江藤は土佐で捕縛され、斬首された | ||

| 北海道に屯田兵制を導入 | ||

| 1875年 | 明治8年 | 平民苗字必称義務令公布 |

| 愛国社設立 | ||

| 立憲政体の詔。元老院・大審院・地方官会議を設置 | ||

| 樺太・千島交換条約締結 | ||

| 1876年 | 明治9年 | 日朝修好条規締結 |

| 秩禄処分 | ||

| 帯刀禁止令公布 | ||

| 金禄公債証書交付 | ||

| 神風連の乱。旧熊本藩士で神官の | ||

| 秋月の乱。旧秋月藩士・ | ||

| 萩の乱。旧長州藩士・旧参議の前原一誠が反乱を起こすも鎮圧。前原は斬首。 | ||

| 1877年 | 明治10年 | 東京大学設立 |

| 木戸孝允、京都の自邸にて病死。明治六年政変以降の体調不良が悪化 | ||

| 西南戦争。西郷隆盛および私学校幹部の桐野利秋ら戦死。最後の士族の反乱 | ||

| 1878年 | 明治11年 | 紀尾井坂の変。大久保利通暗殺 |

幕末という呼称の理由

我が国の歴史では、鎌倉幕府、室町幕府、そして江戸幕府の3つの幕府が登場する。その中で、鎌倉幕府の滅亡時並びに室町幕府の滅亡時を「幕末」と称する例はほとんど皆無である。

これは、鎌倉期及び桃山期は、幕府という組織が消滅していても武士が実権を握って跳梁跋扈していた時代であるが、19世紀末の日本の後半の情勢は天皇を中心とした政治体制に転向し、幕藩体制などの武家政権そのものが終焉を迎えたという意味を内包しているからであると推測される。

フィクションにおける幕末

「幕末」という時代は、戦国時代と並んで最も作品の題材にされやすい。それは、普段なら活躍できないような立場の人間が混沌とした情勢の中で活躍できたからであろう。鎌倉時代から600年以上続いていた武家による封建社会から、天皇を中心とした立憲君主制へと移り変わる切っ掛けとなった大きな政治的転換点、または開国に伴う外国からの技術・物品の大規模な流入による経済的・文化的変化が発生した時代としても見ることができる。

しかし、「絶対的な正義・絶対的な悪」が存在するわけではなく、時期によって敵・味方の関係性も変動しやすく、特定の藩や組織を扱う際に描かれ方が大きく異なってくることもまた事実である。

例えば、「新選組」は「京都の皇室を脅かす」攘夷派志士を取り締まるために結成されたのだが、いざ戊辰戦争で薩長ら「官軍」が優勢になるや、たちまち「賊軍」とみなされ、皇室史観が主流の戦前までは「皇室に弓引いた守旧派のならず者共」「明治新政権に必要とされたであろう人材を多く殺した外道の集団」のレッテルを張られていたのである。

人物評価もまたしかり。幕臣の勝海舟は、坂本龍馬や西郷隆盛を主役に据えた作品では「幕臣でありながら、滅びゆく幕府に早々に見切りをつけ、近代国家の構想を練った」とされるが、こういった作品では、勝と一部似た思想を持ちながらも、幕府の存続を目標とし、しばしば勝と対立した幕臣の小栗忠順は勝の邪魔をする頑迷固陋な人物として描かれるか、存在そのものをオミットされていることがある。しかし、新選組など佐幕派を題材とした作品では、「幕臣でありながら幕府の解体をもくろみ、政府に魂を売った裏切り者」として描かれている。

長州藩にしても、この藩は歴史的な勝者となり、わが国の近代化の歴史を語るうえで欠かせない存在となったのだが、そこに至るまでの行動はとかく混迷を極めている。尊王攘夷をうたいながらも、「禁門の変」では天皇の身柄を確保して主導権を握ろうとした試みが裏目に出て「朝敵」のレッテルを張られてしまったことは、その典型的な例である。政府内において昭和前期まで主導権を握ったのも、薩長土肥の藩閥間の潰し合いに勝利した結果と言えよう。

敵も味方も何かしらの思想を掲げねばならず、その結果凄惨な粛清劇が広げられて多くの血が流されたことや、「尊王攘夷」と謳いながらも、国際社会をこの先生きのこるにはそれが不可能であることを悟り、外国から武器などを買い集めるようになった矛盾も、この「幕末」という時代を善悪の二元論で分けて考えることを非常に難しくしている。

現在は幕末から150年以上が経過しているが、「もう昔のこと」と割り切れるほど古い時代ではないので、実在の人物を悪く描きすぎるとその人物の子孫から「よくもうちのご先祖様を貶したな!」と抗議が出かねないという事情も、幕末を題材にしたフィクションの作成を難しくしている。

関連項目

コメント

閲覧者数

| 現在 | 5 |

| 今日 | 1 |

| 昨日 | 0 |

| 合計 | 1246 |

*1 実際に鎖国体制が完全に敷かれたのは、3代将軍・家光の時代になってからである

*2 外国船(この場合、友好国であるはずのオランダも含まれた)が日本に不時着した場合、有無を言わさずその場で攻撃を仕掛けるという法令。この法令は蘭学者の高野長英や絵師の渡辺崋山により批判され、幕府は長英と崋山を逮捕したものの、この法令については何度も審議が行われた

*3 ハリスとヒュースケンは玉泉寺に駐留していたが、ハリスには伊豆国下田の芸妓・斎藤きちが看護人として派遣され、ヒュースケンには芸妓の「ふく」が派遣された。しかし、きちは3日後には家に帰され、解雇される。そうしてきちは髪結いや小料理屋の店主と職を転々として明治の世を生きるが、そのさなかの不摂生がたたって健康を損ない、1890年に稲生沢川に転落して水死

*4 井伊直弼の「埋木舎」逼塞時代、歌舞や謡曲の師匠として直弼の邸宅を出入りしていた。また、寺侍との間にできた一人息子・多田帯刀の幕府内における出世の約束を長野に取り付け、長野のスパイともなっていた。わが国初の女性スパイである。

*5 正式な名乗りは「島田正辰」であるが、『嶋田正辰』と名乗った別の青侍がいるので、混同を避けるために「島田左近」の通称で紹介されることが多い

*6 実美の父

*7 数日前に食したハモの食中毒により衰弱死したという説もある

*8 山本貞一郎一家の処遇は異説もあり、貞一郎は自殺、妻子らには「急度叱」という判決が下された、という説もある

*9 その中には決して突然のことに狼狽したわけだけでもなく、事件の発生をいち早く伝えるために現場を離れた者もいたが、彦根藩庁はそうした『言い訳』には何一つ耳を貸さなかった

*10 生き晒しになったたかを描いた『たか女晒し者の図』という絵が残されている

*11 「武士としての自覚がない」という意味

*12 家臣の上坂助太夫は反政府路線をとっていたが、ほどなくして鎮圧

*13 藩主には久光の長男・

*14 有馬は絶命間際、鎮撫使の一人に組み打ちされて身動きができなくなり、仲間の橋口吉之丞に「

*15 襲撃犯に応戦したのち、おびただしい出血量で落命の危険性が高かったという。このときの怪我がもとで、右腕が一定の高さまで上がらないという後遺症を負ってしまった

*16 蟄居とはいっても、あくまでも孝明天皇が岩倉の身に危険が及ばないようにするための形式上の処置であったので、自宅近辺への外出などの自由はあった

*17 土佐勤王党員。首魁の武市瑞山の命や自身の独断に基づき、宇郷玄蕃や池内大学、

*18 岡田以蔵とともに本間精一郎を暗殺。のちに開明派の公卿・

*19 西郷吉之助(隆盛)の部下。上田藩出身の軍学者・赤松小三郎を暗殺

*20 開国論者の佐久間象山を暗殺。ただし、象山暗殺後は人切りへの恐怖が芽生え、テロ活動を停止した

*21 中山忠能(後述)の7男。明治天皇の母方の叔父にあたる

*22 坂本龍馬暗殺犯の説がある

*23 久坂、入江、寺島はいずれも吉田松陰の松下村塾で学んでいる同門である

*24 現在は、岩倉が睦仁親王を懐柔して作らせた偽物である可能性が高いとされる

*25 明治天皇の外祖父

*26 熾仁親王は東征大総督の職を志願していた。それほど、自身の許嫁である和宮を奪った幕府が憎かったのだろう

*27 長州藩出身。元参議だが、同じ長州出身の木戸孝允と対立して辞職していた

*28 大山は西郷の幼馴染であった

*29 野村忍介や河野主一郎など、生存した人物がごくわずかではあるが存在する

*30 正式に東京を「ミヤコ」として定めた、という意味

*31 傷自体は治療が早ければ助かる見込みは十分にあったのだが、治療のためには詔勅が必要であり、その詔勅が下りるのが大幅に遅れ、詔勅が下りた時にはほぼ手遅れなまでに悪化していた

*32 「国民皆兵」をモットーに掲げていたが、このころは長男であれば兵役が免除されるなど、「国民皆兵」には程遠い現状であった

*33 農民に年貢ではなく現金で税を納めさせるものであったが、耕地面積の3%もの税を納めなければならなかったため、各地で反対一揆が勃発。のちに徴税額を耕地面積の2.5%に修正