|

西郷隆盛 のバックアップ(No.26)

西郷隆盛とは、江戸時代末期から明治時代初期の武士・参議・陸軍大将である。 プロフィール

|

| 生没年 | 1828年1月23日(文政10年12月7日)- 1877年(明治10年)9月24日 |

| 出身 | 薩摩国鹿児島城下加治屋町 |

| 父 | 西郷吉兵衛 |

| 母 | まさ |

| 兄弟 | 西郷従道、西郷吉二郎、西郷小兵衛 |

| 子女 | 西郷菊次郎、西郷菊子(菊草)、西郷寅太郎 |

| 妻 | 伊集院須賀、愛加那、西郷いと |

| 墓所 | 鹿児島県鹿児島市上竜尾町南洲墓地 |

生涯

鹿児島上下最下級の御小姓組・西郷吉兵衛の長男として生まれる。はじめ小吉と名乗り、やがて吉之助に改名した。

藩校造士館に学んで、1844年(弘化元)年には郡方書役助、後に書役に命ぜられ、迫田利済から教えを受けて10年間農政を指導する中、藩の上層部の腐敗を目の当たりにし、藩政改革の必要性を痛感する。

1854年(安政元年)には江戸で薩摩藩主・島津斉彬の知遇を受けて御庭方役に就任し国事に奔走する。このさなか、京にて福井藩士・橋本左内と知り合い、友好関係を結ぶ。当初西郷は橋本を「女ンごつなよなよしちょっ」とやや見下していたが、あって議論を深めていくうちに「橋本さァは、これからの日本になくてはならんお方じゃっど」と思うようになった。1858年(安政4年)に斉彬が突然病死し、しばし絶望にひたり自殺を図ろうとするが、国事に奔走する中出京で出会った勤王僧・月照の説得で思いとどまる。後に安政の大獄の手が月照に迫ると、西郷はなんとかして月照を日向に逃がそうとしたが、計画がすでに幕府に漏れていたため絶望し、錦江湾で月照と入水自殺を図る。

結局、西郷は蘇生し、奄美大島に流された。これは西郷が罪人であるという理由でではなく、藩として西郷の身柄を守るための処置であり、親友の大久保一蔵(利通)との手紙のやり取りも許可されていたという。このころの西郷は月照を救えなかったことで自暴自棄になり、自らを「土中の死骨」と自虐していた。そうした中で、大老・井伊直弼の主導で進められた安政の大獄による親友・橋本左内の死を知り、意気消沈するが、桜田門外の変で井伊が斬首されたことを知るや、狂喜乱舞したという。

奄美大島で潜伏生活を送る中、島の酋長・竜佐民の姪の愛加那を妻とし、長子の菊次郎と長女の菊草を設けた。また、島の子供たちに学問を教え、当初は大柄な体格によって恐れられていたが、次第に島民から親しまれた。しかし、藩の掟で奄美大島の島民を本土に連れ帰ることはできなかったため、やむなく妻子をおいて1862年(文久2年)、藩の命令で帰国した。明治に改元されてから妻子は鹿児島に行くことができるようになったが、菊次郎と菊草は鹿児島に行き、愛加那は島に残ることを選び、生涯夫に相まみえることはなく、また再婚もせず、西南戦争後は寡婦として生涯を送ったという。

斉彬亡き後、藩の実権を握っていたのは異母弟の久光*1であったが、久光と西郷は終生反りが合わなかった。帰国した後、西郷は上洛のための準備の手伝いを西郷に要請するが、上洛のためのノウハウを何も知らなかった久光に対して呆れた西郷が「地ごろ」(薩摩弁で「田舎者」)呼ばわりした。さらに、久光の「下関に滞在しておれ」という命令を無視して血気にはやる薩摩藩士の説得を勝手に行っていた。これが久光の怒りを買ってしまい、一時は西郷に切腹が宣告された。しかし、大久保一蔵の必死のとりなしで久光も矛を収め、沖永良部島に配流となった。沖永良部島には罪人として配流されたため、牢内の環境は劣悪で、風土病のフィラリアにかかってしまい、骨と皮ばかりに痩せこけ、一時は生死の境をさまよったが、島役人の土持政照とその母・ツルが必死に看病に当たり、一命をとりとめた。ここで詩人・川口雪篷と出会い、後に雪篷は西郷家に居候し、西郷との交流は死ぬまで続いた。

やがて、大久保一蔵や小松帯刀のとりなしで、西郷は再び召喚を受け、薩摩に帰国する。召還後、第1次長州征討では幕府側の参謀として活躍。この後、勝海舟に面会し、幕府の現状について語り合ったことで藩の思想を公武合体から討幕へと転換させる。

1866年には土佐脱藩浪士・坂本龍馬?や中岡慎太郎の仲立ちで、長州の桂小五郎(木戸孝允)と薩長連合を結んだ。当初は西郷も桂も禁門の変の遺恨などにより、なかなか連合に踏み切れなかったが、薩摩は長州の生産する米を求め、長州は薩摩の所有する当時最先端の兵器をもとめており、こうした利益の一致を経て薩長連合が成った。薩長同盟からしばらくしたのち、坂本龍馬が寺田屋で幕吏の襲撃を受けて負傷する事件が起こった。この際、西郷は負傷した龍馬を藩邸で庇護し、やがて龍馬とおりょうの結婚を取り仕切った。

戊辰戦争の際には東征軍参謀に任ぜられた。革命的民衆の抵抗に対する警戒やイギリスからの圧力をかけられ、幕府軍陸軍総裁の勝海舟?と江戸城無血開城の会談を行った。当初は西郷はこの会談には猛反対し、「こん合戦のすべての元凶である徳川慶喜は斬首すら生ぬるか」と息巻いていたが、勝の使者として西郷のもとにやってきた山岡鉄舟の嘆願を聞き入れ、意見を変えた。

「西郷先生、もしあなたの先のお殿様、斉彬様が斬首を宣告されればあなたは何としますか。それでもあなたは敬愛されている斉彬様の斬首を甘んじて受け入れるのですか!お答えくだされ!」

これにより、西郷は慶喜の助命、ならびに徳川家存続の条件をのんで江戸城無血開城に踏み切った。

勝との会談が終わったのち、彰義隊の攻撃の指揮を大村益次郎に任せ、鹿児島に一度戻ってから北越に転戦するが、実戦には間に合わなかった。翌年の1869年にも函館に遠征するが、間に合わず帰国している。

戊辰戦争が一応の終結をみると、西郷は突然薩摩に戻り、ひっそりと謹慎する生活を送った。この戊辰戦争に従軍した次兄の吉二郎が戦死しているため、その菩提を弔う意図もあったとされる。1869年には藩の参政に任ぜられ、軍備の拡張のために戦争がなくなったことで食いっぱぐれていた下級武士を多く雇った。

その翌年には大久保利通の要請を受けて上京し、1871年には参議となり、木戸と共に廃藩置県に着手する。この時、ほとんどの藩主からの抵抗はなかったが、藩主忠義の背後で実権を握っていた久光はこの政策に腹を立て、夜通し花火を打ち上げることでうっぷんを晴らしたという。

廃藩置県直後には岩倉具視が木戸や大久保と共に欧米諸国に赴いて不平等条約改正に奔走する中、「留守政府」の頂点として政府内の引き締めに努力した。このころにはのちの陸軍大将である山県有朋が山城屋事件*2という汚職事件を起こし、一時は政府からの追放の危機に追い込まれたが、西郷の寛大な処置で事なきを得ている。

そのさなかに西郷は板垣退助や後藤象二郎、江藤新平や副島種臣を味方につけて征韓論を唱えていた。岩倉らの帰国後、西郷は征韓論を主張し、ついには明治天皇から朝鮮半島行きの勅許が与えられたが、大久保や岩倉らの策謀により計画は中止され、腹を立てた西郷は政府を辞し、再び鹿児島に帰った。このころ、かつての同志にして部下である桐野利秋や篠原国幹、そしてかつて岩倉と共に洋行した村田新八も政府を辞し、鹿児島に帰っている。

西郷は旧友の大山綱吉の資金援助を得て、士族のための学校「私学校」を建設し、若き士族の教育に勤めていた。一方、政府はこの私学校の存在を「鹿児島県が今や独立国家状態になっている」と危惧していた。

1874年、佐賀県の士族団体「憂国党」に担がれて江藤新平が挙兵する。しかし、政府軍の前にはなすすべなく、江藤らは這う這うの体で西郷の逗留していた鰻が池温泉を訪ねる。しかし、西郷はあくまでも援軍を出すことを拒否した。

1876年(明治9年)には熊本県で国学者・太田黒伴雄による神風連の乱、呼応して福岡県で秋月藩士・宮崎車之助を中心とする秋月の乱、10月には山口県で前原一誠や奥平謙輔による萩の乱が勃発したが、西郷はいずれの反乱にも援軍を出さず、静観を続けた。

そうして、薩摩出身の邏卒・川路利良が部下の中原尚雄を密偵として放った。やがて、中原のスパイ活動が露見すると、桐野は中原からその目的を問いただした。これに対し中原は「西郷先生をシサツするためだ」と答え、激高した市学校の生徒たちは政府の弾薬庫を襲撃した。実際は中原は西郷を「視察」するつもりでスパイとしてもぐりこんだのだが、市学校の生徒たちは「刺殺」と勘違いをしてしまったのである。

この知らせを聞いた西郷は「おはんさぁらは、何チことをしてくれたとじゃ!」と生徒たちを叱ったが、叱ってどうにかなるような状況ではなく、「おはんさぁらの体は、この

そうして、1877年2月に「政府に尋問のこれあり」「新政厚徳」をスローガンとして挙兵した。西南戦争の火ぶたが、ここに切られた。

当初、大久保は西郷の挙兵の報を聞いても、フェイクニュースと決めつけてこれを相手にしなかったという。しかし、挙兵が事実であると知るや、半ば放心状態になり、「そうか、そうか」と言いながら静かに涙をこぼしたという。

当初は西郷軍が優勢であったものの、熊本城籠城戦から次第に旗色が悪くなり、吉次峠の戦闘では篠原国幹や末弟の西郷小兵衛などの多数の死者を出した。

そして、同年9月24日、田原坂の戦闘にて、西郷が潜伏していた洞窟から出たところ、銃弾が西郷の腹部と脚を貫いた。己の死を悟った西郷は別府晋介を呼んだ。そうして、「晋どん、もうここらでよか」とつぶやき、己の腹に深く脇差を刺した。そして、別府が「ごめんなったもんし!(お許しください!)」と叫び、恩師の頸を刎ねた。西郷隆盛、享年50歳_______。村田は銃弾飛び交う中一人腹を召し、別府も西郷の後を追うかのように敵陣に単身で突っ込み、鉄の雨を浴びて死んだ。

田原坂の激戦をもって、西南戦争は終結した。

西南戦争終結からおよそ8か月後、大久保は紀尾井坂にて旧加賀藩士族に襲撃されて落命するが、懐には血の付いた西郷からの手紙が残されていた____。

西郷は西南戦争を起こしたため、政府に弓引いた逆賊とされていたが、1889年の大日本帝国憲法発布の際に恩赦が下され、正三位がおくられた。

西郷の「肖像」について

現在教科書や参考書に記載されている西郷隆盛の画像は、実は写真ではなく肖像画である。その製作者はお雇い外国人のキヨソネである。

政府の依頼を受けて制作されることになったが、顔の上半分は弟の従道、下半分はいとこの大山巌の顔をもとに作成された。

西郷は、写真が苦手で生涯一度も写真を撮らなかったという。その写真嫌いっぷりは徹底していて、1871年に洋行した大久保利通からの写真付きの手紙を見て「みっともないからこういうことは今後よしたまえ」という内容の手紙を送っているほどだ。

にもかかわらず、巷では西郷写真としていくつかの写真が論争を呼んでいる。

明治時代のアルバムや土産物写真に、大礼服を着用した無精ひげの西郷隆盛の写真らしきものがみられることはあるが、それはリトグラフを撮影したもので、真影ではない。

画像出典:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nagayama_Yaichir%C5%8D.jpg 永山弥一郎の肖像写真。しばしば西郷隆盛と間違えられた

永山弥一郎の肖像写真。しばしば西郷隆盛と間違えられた

また、洋装の恰幅のいい男性が、片手に帽子を持ち、台に寄りかかっている写真がしばしば西郷のそれではないかとされる。しかし、この写真の被写体もまた、西郷ではなく、西郷の影武者を務めたといわれる、永山弥一郎であることがわかっている。この永山の写真は、西南戦争の際に「西郷の写真」という触れ込みで、台紙に「カゴシマ 西郷隆盛君」などと焼き付けたうえで飛ぶように売られたという。

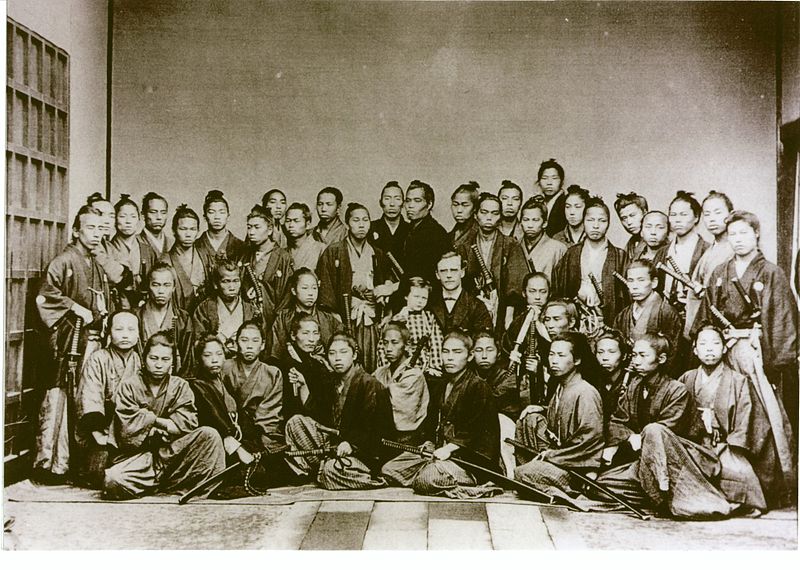

画像出典:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Verbeck_picture.jpg

西郷の写真を語るうえで欠かせないのが、、フルベッキ群像写真と呼ばれるものである(写真上)。これは、アメリカ系オランダ人宣教師・フルベッキとその子供が44人の若い武士たちと写っている写真で、その44人の武士に坂本龍馬などの名前を当てて「幕末の志士が一堂に会した写真」として喧伝されてきたが、最新の研究で、被写体は龍馬などの幕末の志士ではなく、佐賀藩の学校・致延館の学生たちであることが明らかになった。撮影年代も、当初は1865年とされていたが、フルベッキ群像写真に写っている武士のうち、5人とフルベッキが写っている写真が発見され、1868年の秋であるとされている。となると、その写真に写っているとされる龍馬や中岡慎太郎、高杉晋作などは鬼籍に入っているため、幕末の志士説は容易に粉砕される。

この写真に写る男性の中で、最後列の中心にいる洋装の顔のごつい男性が西郷であるとされているが、現在ではその男性が誰であるかは不明とされている。ただ、『禁じられた西郷隆盛の「顔」 写真から消された維新最大の功労者』(二見書房刊、学研刊行の『消された「西郷写真」の謎 写真がとらえた禁断の歴史』の増補改訂版)の著者・斎藤充功氏は同著にて「フルベッキ群像写真の被写体=幕末の志士説」を否定しながらも、フルベッキ群像写真撮影時の西郷の行動と照らし合わせ、その洋装の男性を西郷ではないかと推測している。

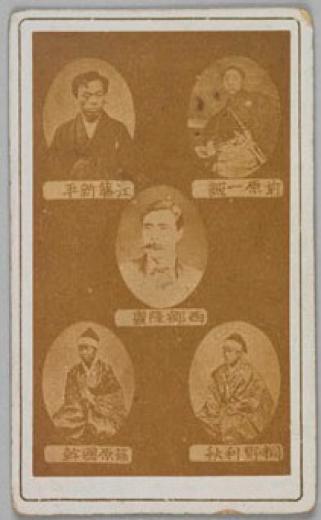

画像出典:http://nazo108.sblo.jp/article/95081149.html#comment ブログ「世界の謎と不思議」より抜粋

ブログ「世界の謎と不思議」より抜粋

お次は、写真師・内田九一による薩摩藩士6人の写真である(写真上)。この写真には島津久光の子息・

画像出典:いずれもhttps://ameblo.jp/shimonose9m/entry-12384747296.html ブログ「日本の歴史と日本人のルーツ」より抜粋

ブログ「日本の歴史と日本人のルーツ」より抜粋

現在、西郷の写っている可能性が最も高いと一時期噂になったのが、1872年に撮影された大阪造幣局での行幸の際の集合写真(上画像一枚目)である。この写真も内田九一によって撮影された。

造幣局を前にずらりと並ぶ兵士たちのうち、最も左の旗を持った兵士(上画像二枚目)が西郷ではないかとされているのだ。

その根拠には、1921年に発行された「造幣局沿革誌」に写真とともに左端の旗を持つ人物が西郷隆盛だと記載されており、1872年当時の新聞にも「西郷が錦旗を手に天皇を御先導した」という記述が見られることである。

ただし、左端の兵士の体格が小柄すぎるという指摘もあり、これは大柄な体躯であるという西郷の特徴に矛盾する。当時の西郷は身長178cm,体重108kgで、左端の兵士はそれほど大柄にも見えない。ただ、西郷が写っていると唱える人の中には、「当時近衛兵といえば屈強な肉体の持ち主のそろい踏みだったから、西郷より身長が高い人物がいてもそれほどおかしくはない」と述べる人もいる。とはいえ、写真にリラックスした状態で写り込む洋犬に注目する意見もあり、その様子から西郷が洋犬の傍らにいつつも、写真に写らない位置にいたという説もある。西郷は犬好きで知られているため、その説もあながち否定できない。

画像出典:http://pro.cocolog-tcom.com/edu/2014/11/post-9edf.html ブログ「舎人学校」より抜粋

ブログ「舎人学校」より抜粋

また、ほかに西郷が写っている写真として「ヘルム写真」と呼ばれるものがある。この写真は、明治7年(1874年)にジュリアス・ヘルムを囲んだ軍人たちが陸軍省で撮影されたと説明されており、写真の後列の右から2番目の面長の男性が西郷ではないかとされており、この写真には勝海舟や若き日の山縣有朋・大山巌・川村純義などが写っているとされる。しかし、この写真が仮に明治7年に撮影されたとすると、その撮影時期より前に西郷は征韓論に敗れ、鹿児島に帰っているのである。政府に見切りをつけた人間がのこのこ政府の庁舎を訪ねるということはほとんど考えられない。また、被写体の勲章もまるで統一感がなく、人物比定もかなり杜撰である。また、陸軍軍人の中に海軍の勝海舟や川村純義などがいることも、日本史を十分に勉強されている方は不自然であると気づくであろう。いかにもそれらしい軍人の名前を当てているが、ほとんどが似ているようにも見えなくもないが明らかな別人で、中でも勝海舟は目の大きさが全然違う。もしこの写真に勝が写っているというなら、ネット上に挙げられている断髪姿の勝海舟の写真(1880年撮影?)と比較していただきたい。

画像出典:http://www.nmhc.jp/museumInet/prh/colArtAndHisSubGet.do;jsessionid=1D9E7853871E5C3C846CEE82CB9A6117?command=imagePrev&pageNumber=2&number=599210 長崎歴史文化博物館所蔵

長崎歴史文化博物館所蔵

長崎歴史文化博物館所蔵の『高貴写真09・西郷隆盛 外四氏写真』(写真上)は、現在最も西郷の真影である可能性の強い写真である。写真自体はおそらく1873年に撮影されたものであろう。

西郷隆盛とされる男性は、一見すると髭から上は明治9年撮影の従道の写真にそっくりで、服装はゆったりした洋装であることが見て取れる。

また、西郷は煙管で左側頭部をぼりぼり掻く癖があり、結果としてその搔き続けた部分がハゲになってしまったのだが、そのハゲた部分がしっかり写っている。

その写真が西郷隆盛のものであるとされる根拠は、顎の下のたるんだ皮膚で、二重顎のようになっているという点である。

撮影年を1873年とすると、政変により政府を去る少し前に、西郷はダイエットに成功しており、ダイエット後も突っ張っていた皮膚がたるんでそのまま残っていたものであると推測できる。

従道は写真を多く残しており、壮年期や晩年に撮影された写真を比較しても、皮膚のたるみという特徴は見当たらない。

また、少し口ひげを生やしていることも見て取れ、髭のある西郷の錦絵や肖像画、ひいてはフランスのル・モンド・イリュストレ紙の西南戦争を報道する記事に描かれた西郷もひげを生やしている。

これ以外にも、子息の菊次郎や寅太郎と比較して、顔つきが近いという意見もある。

コメント

閲覧者数

| 現在 | 1 |

| 今日 | 0 |

| 昨日 | 0 |

| 合計 | 0 |

*1 藩主には久光の長男である茂久(忠義)であったが、若輩のため実権は久光が握っていた

*2 陸軍省の御用商人で、横浜で貿易商をしていた山城屋和助への陸軍省の不正な融資により、公金が返済できなくなった事件。和助は自殺し、山縣は政府内の排斥運動の高まりに伴って陸軍大輔を辞職した